黑貓傳奇:從蒙馬特到巴黎的象徵

走進巴黎的任何一間紀念品店,你一定會注意到那隻神秘的黑貓。無論是明信片、磁鐵、小物收納盤還是側背袋,這隻全身黑色、目光銳利、背景襯托著紅色光環的貓,彷彿成為巴黎的非官方象徵之一。這隻黑貓其實是源自於蒙馬特曾經很有名的一家歌舞廳。然而,牠又是如何搖身一變,成為全球知名的巴黎象徵呢?這個故事要從19世紀說起。

_-_Google_Art_Project-1b0a44436d094dea685b71021949256f.jpg)

Par Théophile Alexandre Steinlen — BAEF9F-mDJvr0A sur l’Institut culturel Google résolution maximale, Domaine public

黑貓歌舞廳:藝文的搖籃

19世紀初期,地處郊外的蒙馬特還不屬於巴黎,本來的居民大多是生活貧困的工人或農民,也有許多葡萄園和磨坊,與巴黎的「天龍國」景緻可說是非常不同。但因為地理位置優勢、租金便宜、部分商品免入市稅(因為當時尚未被政府劃入巴黎市),有些人選擇去小酒館或歌舞廳(cabaret)兼差,有一些資本的甚至自己當老闆。到了19世紀中期,蒙馬特地區已經成為酒館、歌舞廳的集中地,也是許多藝術家、作家、音樂家找樂子、尋求靈感的地方,形成了一股特殊的文化活力。而當時,追求放蕩不羈、擁抱頹廢生活的「波希米亞風」也在這個地方開花結果。「黑貓歌舞廳」(Le Chat Noir)正是在這樣的氛圍下誕生在蒙馬特的山腳。

法文的「cabaret」本來就有「小餐酒館」的意思。1881年,畫家羅多夫・薩利斯(Rodolphe Salis,1851-1897)在蒙馬特創立了一間歌舞廳,並為它取名「Le Chat Noir」(黑貓),這個名稱正是向美國作家艾倫・坡(Edgar Allan Poe)的小說《黑貓》致敬。而且,這家歌舞廳本來只是薩利斯租來當畫室用的,經過稍加改裝,變成一間帶有藝術沙龍氛圍的簡陋酒館,作為藝文圈的友人聚會、表演的場所,並沒有對外開放。沒想到,竟然逐漸聲名大噪,才不得不開始對外營業。

與一般的歌舞廳不同的是,黑貓歌舞廳除了是個娛樂場所,更是一個藝術與文學薈萃之處,是巴黎當時第一家藝術取向的歌舞廳。薩利斯雖是老闆,但他本來就是畫家出身,特意邀請畫家、作家、音樂家、詩人聚會,甚至創辦了一份就叫做《黑貓》(Le Chat Noir)的同名雜誌,發表諷刺文章、詩歌與漫畫。據說,許多知名藝術家如梵谷(Vincent van Gogh)、莫泊桑(Guy de Maupassant)和土魯斯-羅特列克(Henri de Toulouse-Lautrec)等,都曾在此流連忘返。

而說到黑貓歌舞廳最具創新的娛樂之一,就是由藝術家亨利・里維耶(Henri Rivière)設計的「皮影戲」(théâtre d’ombres),在當時堪稱是電影的前身。其中,由里維耶和音樂家弗哈日侯樂(Louis Fragerolle)聯手打造的《向星星行進》(La Marche à l'Étoile)直接爆紅,每晚演出都還是一位難求,連政府高官都慕名而來。薩利斯更是到處接邀約,讓劇團到法國各省、甚至比利時、荷蘭巡迴演出,盛況空前。

此外,黑貓歌舞廳也打破傳統,成為巴黎第一間允許使用鋼琴的娛樂場所,據說甚至連當時還年輕的知名作曲家德布西(Claude Debussy)也曾在此作曲、演奏。難怪薩利斯曾經自豪地說:「是我們讓蒙馬特成為了一個藝術中心。」( « Je puis dire que c'est grâce à nous que Montmartre est devenu un centre artistique. »)。

Texte par Georges Fragerolle (1890), La marche à l'étoile : mystère en 10 tableaux / poème et musique de Georges Fragerolle ; dessins de Henri Rivière

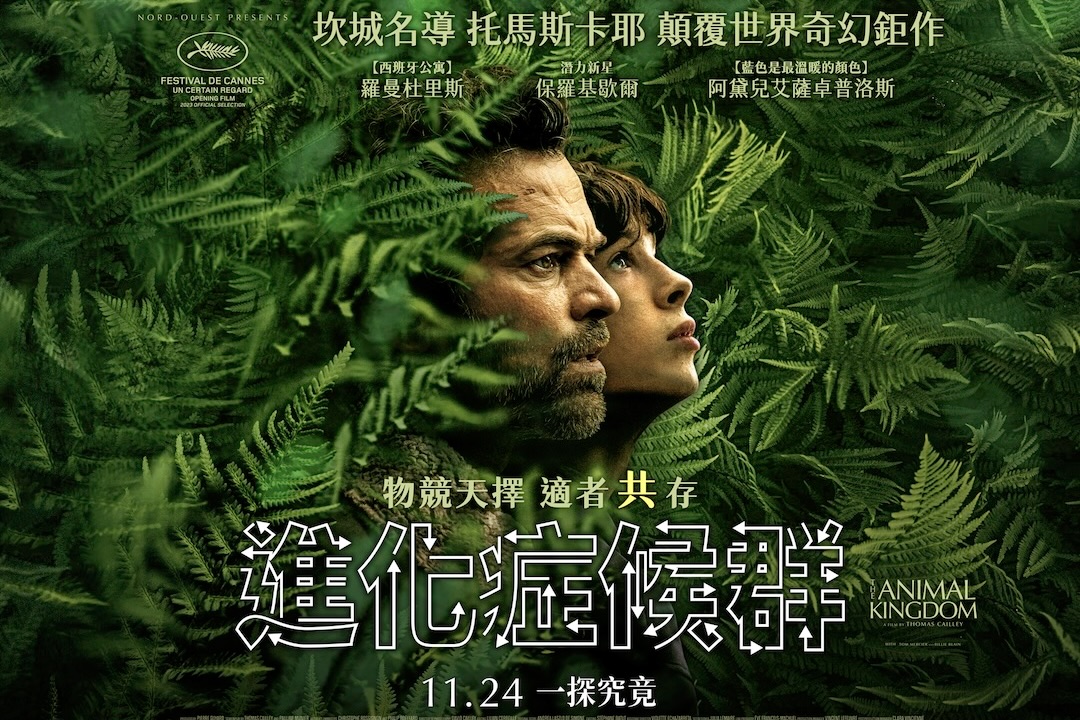

黑貓海報的誕生與傳奇

雖然因為薩利斯身體狀況欠佳,導致黑貓歌舞廳必須在1897年歇業,但它的豐功偉業還是讓人津津樂道不已。這其中,畫家斯坦倫(Théophile-Alexandre Steinlen)在1896年為黑貓歌舞廳設計的一張海報《黑貓巡演》(Tournée du Chat Noir)功不可沒。

這張海報的構圖簡單卻極具張力:一隻黑貓昂首挺立,雙眼銳利,爪子微微彎曲,彷彿準備發動攻擊,而背景是一圈強烈的紅色光環。這不僅象徵了歌舞廳的神秘與叛逆精神,也與當時受到矚目的日本浮世繪風格遙相呼應。斯坦倫本人就是黑貓歌舞廳的常客,他的作品經常描繪流浪漢、勞工與動物,尤其是貓。

這張海報不僅是為黑貓歌舞廳的巡演宣傳,後來更成為巴黎文化的象徵。它的設計風格與波西米亞精神結合,最終成為當代人對「美好年代」(la Belle Epoque,註一)蒙馬特文化的經典印象。

即便黑貓歌舞廳早已不復存在,但這隻黑貓卻透過斯坦倫的海報,成為巴黎藝術文化的代表之一。一般認為這背後可能有幾個關鍵原因:

- 視覺衝擊力:斯坦倫的海報設計簡潔大膽,新藝術(art nouveau)風格符合現代大眾審美,無論是藝術愛好者還是普通遊客,都能立即被吸引。

- 波希米亞精神的象徵:黑貓代表了自由、藝術、反叛與神秘,與蒙馬特這個藝術街區的氛圍契合。

- 紀念品商機:隨著巴黎成為世界級旅遊城市,黑貓海報被大量製作成明信片、T-shirt、馬克杯等紀念品,進一步強化其作為巴黎文化象徵的地位。

當然,我們也別忘了,黑貓並不是第一次出現在畫作中。當時許多的巴黎人都還記得,就在1863年,馬內(Édouard Manet)畫的那幅驚世駭俗的《奧林匹亞》(Olympia)當中,也有一隻尾巴高高舉起、頗耐人尋味的黑貓哦!

黑貓的魅力不減

120多年過去了,黑貓的形象仍然遍布巴黎的街頭巷尾。如今,無論你走進蒙馬特的藝術街區,還是巴黎的紀念品店,都能看到這張經典的《黑貓巡演》海報。這不僅是一幅印刷品,更是一段歷史的見證——象徵著「美好年代」的巴黎、波希米亞精神、以及文人對自由與創作的追求。

下次,當你在巴黎的紀念品店挑選禮物時,也不妨帶回一隻黑貓,讓這段傳奇故事延續下去吧!

註一:La Belle Époque在法國歷史上專指第一次世界大戰(1914年)之前大約二十年的年代。在這段期間,因為科技、經濟、社會發展進步,法國第三共和出現難得的繁榮穩定景象,所以史稱「美好年代」。

資料來源:

Cécile Beaulieu, Le Chat Noir : renaissance d’un journal parisien de légende, Le Parisien, le 17 juin 2018,

Camille Bois-Martin, Comment le chat noir de Théophile-Alexandre Steinlen est devenu une icône parisienne, Numéro, 3 janvier 2024

Cyrielle Didier, Le Chat noir, cabaret des artistes de la Belle Époque, Paris Zigzag

Musée de Montmartre

Gallica - BnF, Montmartre Histoire

Le Paris pittoresque, Montmartre

Paul Souday, « Le Chat-Noir raconté par M. Rodolphe Salis », Le Temps, 15 janvier 1896, pp. 2-3.

Les Nautes de Paris, Le Cabaret du Chat Noir, 1881-1897, une histoire Montmartroise avec Rodolphe Salis, le 26 août 2023

![發音漂亮的訣竅:[l]](/upload/photo/dpgqbhgbvl8r.png)

![法語重要音素- I 母音 [e] [ɛ] [ə] [ø] [œ] [o] [ɔ] [u]](/upload/photo/97jnu0j8vy5r.png)

![法語重要音素-II 半母音 [wa] [ɛj] [aj] [ij] [ɥi] [œj] [uj]](/upload/photo/862p88pl6b9n.png)

Such a beautiful (and write) as if everything is a miracle. Such a beautiful article! Some people live (and write) as if everything is a miracle.